机票价格节后“跳水”航司也想“推一把” 错峰出行“真香”了?

财联社5月6日讯(记者 胡皓琼)“五一”节刚过,机票价格出现明显下降。有业内人士称,这是暑期旺季前最后一个淡季了,也是错峰出游好机会。

航旅纵横相关负责人告诉财联社记者,“五一”节后,航旅纵横平台上,北京飞往三亚的机票低至400元,达到全价票的1折左右,飞往上海、成都、昆明等地均有低至3折左右的机票。

去哪儿平台上,5月5日至15日,飞往海口、长沙、三亚、南京、武汉等多条航线的机票价格下降明显,200元左右便可直飞出游。“比如5月6日杭州直飞西安降至213元,5月7日北京直飞海口降至315元,5月8日武汉直飞昆明降至233元,5月9日上海直飞三亚降至245元,5月14日长沙直飞西双版纳降至229元。”去哪儿相关负责人告诉财联社记者。

此外,节后出境游机票价格也明显下降。去哪儿平台上,5月上海往返曼谷直飞含税价格降至1234元,上海往返大阪直飞含税价格降至1747元,北京往返首尔直飞含税价格降至1477元。

对于暑运前的出游空档,航司通过大促等方式,挖掘错峰出游潜力。

春秋航空(601021.SH)方面表示,5月9日-5月11日,春秋航空APP、小程序上将推出“5.9大促”,共释放折扣机票10万余张,航班日期横跨今年5月至10月,上海出发的机票产品限时促销,用户在活动中有机会购买到百元起的特价系列机票。

中国东航(600115.SH)也在机票消费上下了功夫,将于“五五购物节”期间每周三10点,在东航APP限量发放5%国际及地区航线直减券和3%国际航线直减券;购买境内航线机票,则有机会获赠50元机票优惠券等。

实际上,今年错峰游、提前游趋势已在“五一”期间明显体现。“五一”民航旅客量峰值出现在假期前一天(4月28日),当天还创下了今年以来单日民航旅客量新高。

为此,去哪儿大数据研究院研究员肖鹏表示:“国内出行需求的快速恢复带动机票价格增长,机票重新成为旅行消费当中权重最大的支出项目。从去哪儿平台搜索量来看,仍有大量有出游需求的旅客五一未能出行,这意味着,端午、暑期和十一假期前夕,机票价格不会大幅下降。建议有出游计划的旅客多方比价、尽早购票,降低出游成本。”

据上述去哪儿相关负责人介绍,截至5月4日,已有旅客预订端午节出境游的机票,热门目的地为泰国曼谷、中国香港、韩国首尔、中国澳门、马来西亚吉隆坡。

(编辑 刘琰)

本文源自财联社记者 胡皓琼

叹为观止的意思 叹为观止猜一动物

1.妙不可言:偏正式的结构,一般可以做谓语、定语。美妙的无法用言语表达。褒义2.无与伦比:谓语、定语。指事物非常完美,没有什么可以和他媲美。褒义3.叹为观止:谓语,如果句子主语是物或者是其他人,要在“叹为观止”前加“令(观看的)人”,如果主语直接是观看者,就不需要加。叹:赞赏;观止:看到这里就够了。指赞美所见到的事物好到了极点。0001中国药科大学排名 中国三大药科大学

学医目前仍然是很多考生会选择的方向,也正因为报考的人比较多,医科大学的关注度也就比较高。医科院校国内目前有很多,小编在这里为大家整理了本科层次的医科院校排名。根据2021年软科中国好大学排名情况来看,全国医科院校中排名前5的是:1、北京协和医学院2、首都医科大学3、南京医科大学4、天津医科大学5、中国医科大学大财经2023-03-24 18:27:590000未来最赚钱的行业,废纸回收!

随着环保意识的提高和政府对废纸回收的鼓励,废纸回收行业在未来有望成为最赚钱的行业之一。废纸回收不仅可以减少资源浪费和环境污染,还可以创造可观的经济效益。大财经2023-12-15 10:57:100000民企投资鄠邑区陷僵局 5.1亿市重点项目“夭折”?

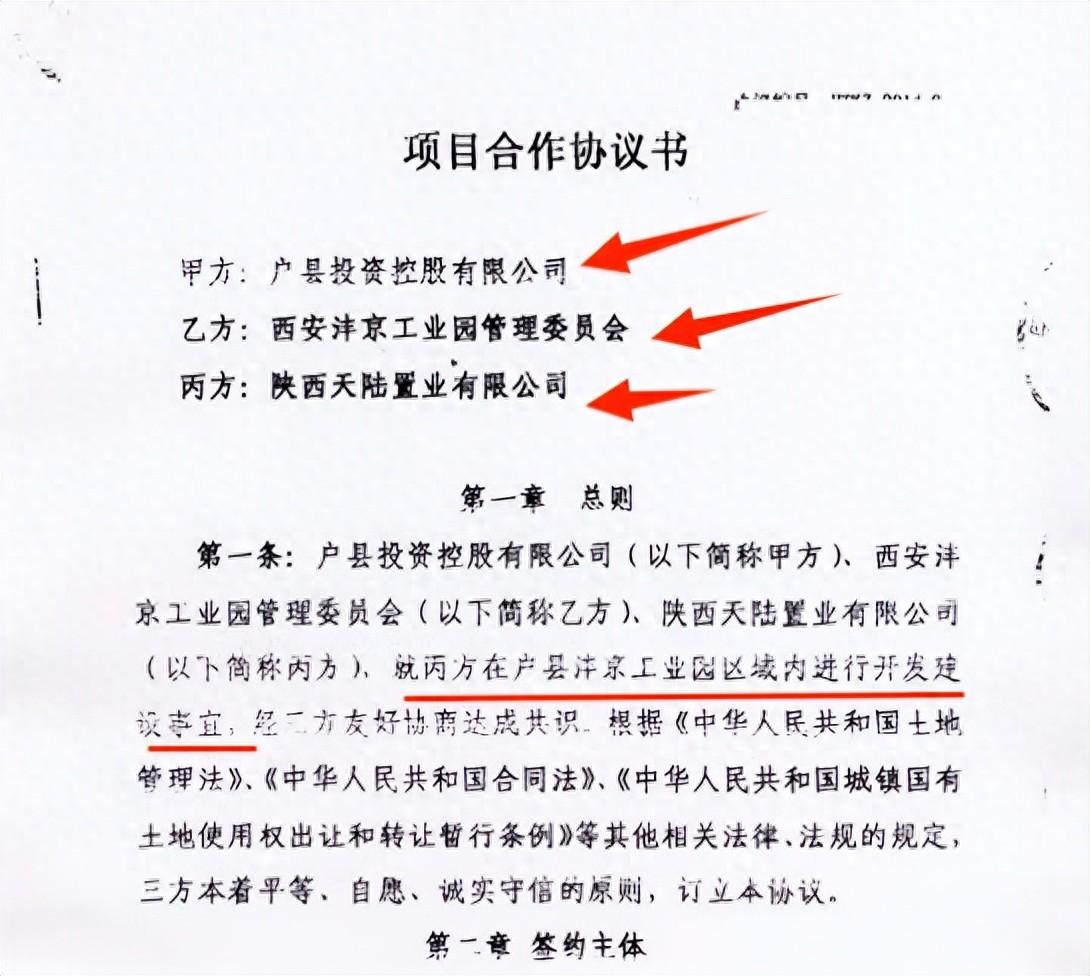

文/李红9年前,陕西天陆置业有限公司,与户县投资控股有限公司(2017年变更为西安市鄠邑区投资控股有限公司)、西安沣京工业园管理委员会签订了三方《项目合作协议书》,约定共同开发位于西安沣京工业园区内的“天陆国际中心”项目,因当地政府始终无法兑现供地承诺,使得计划投资5.1亿元的西安市重点项目被迫夭折,陕西天陆置业有限公司也陷入举步维艰的境地。市重点项目、城市地标——天陆国际中心大财经2024-01-12 14:25:280000从队首直坠队尾,江西GDP增速“高空急降”

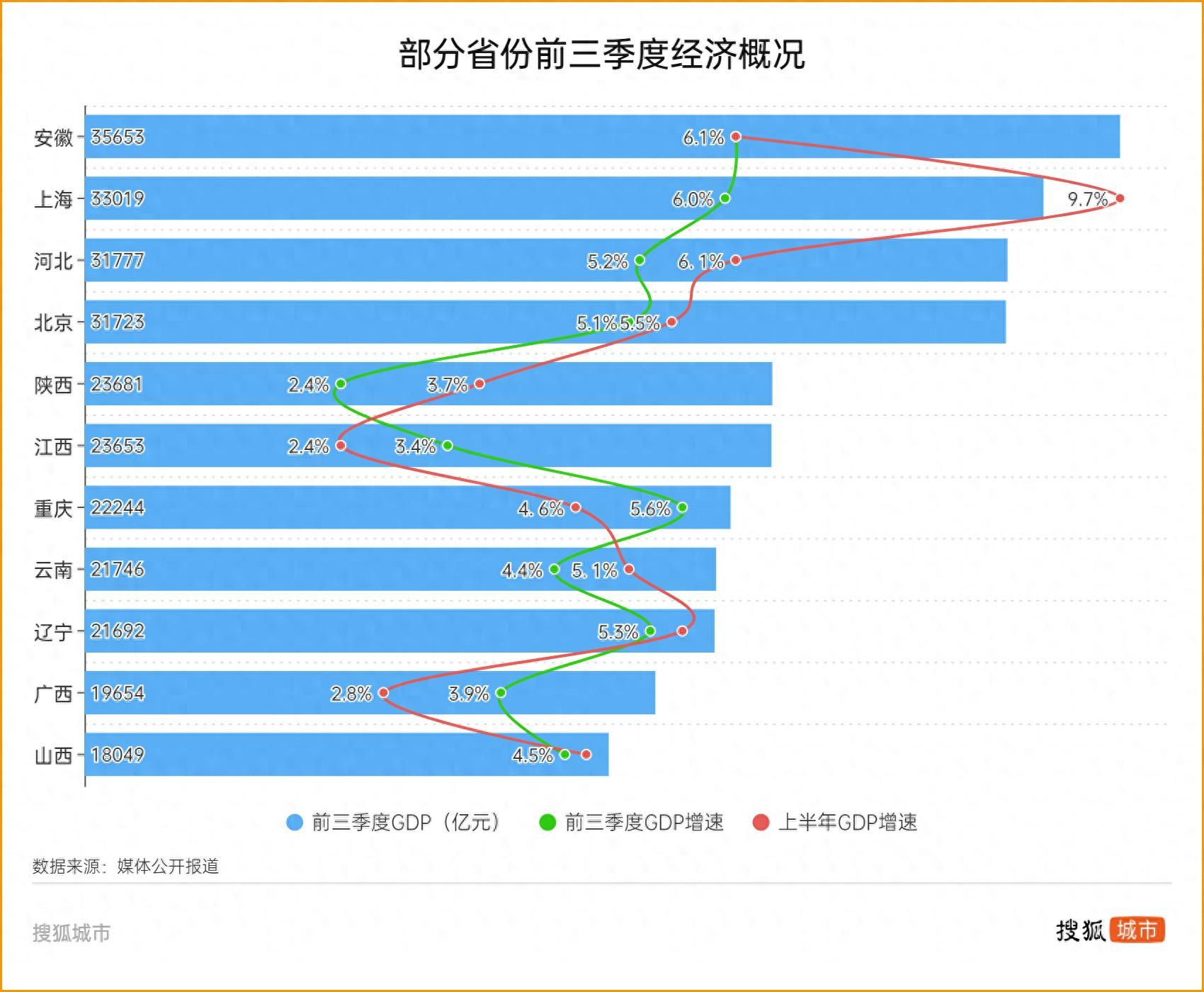

1.2%、2.4%、3.4%,这分别是江西去年一季度、上半年、前三季度的经济增速。其中,前两项数据在31个省份中垫底,前三季度增速则是全国倒数第三。降速来得突然。2022年江西经济增速是全国第一,2023年不仅7%目标很难实现,而且从队首直坠队尾,与其说是“汽车紧急刹车”,毋宁说是“飞机高空急降”。大财经2024-01-12 10:10:400000