促进产业转变和升级将成为重要的挑战和机遇|把脉中国经济

(本文作者李倩倩,上海大学管理学院副教授)

高质量发展特别是经济的高质量发展,意味着在量的合理增长基础上实现质的提升。与基本的物理学常识“质量=密度*体积”一致,量意味着体积(多少),而质的提升似乎有两个要素:密度和结构,而结构会影响密度。密度,从价值的角度来讲,就是创造或生产的产品与服务所蕴含的平均单位价值实现提升;结构,则是价值的排列组合形式,可以表现为不同的方面,比如:服务或产品的类型、行业分布、地域分布等是否均衡、是否协调。

从这个视角看,经济的高质量发展将必然要求一定程度的量的增长进而带来质的提升。在人口规模、国土面积保持不变的情况下,量的增长是质的提升的基础和前提。这也是之前改革开放几十年来中国经济高速增长带来社会生活各方面发展的基本现实。然而,当下,我国面临的国际环境、内部的资源禀赋、科技推动下人民生活和生产方式以及相应地对经济和社会发展要求的变化复杂多变,给经济发展带来了新的难题。

2023年前三季度,最终消费支出对经济增长贡献率是83.2%,拉动GDP增长4.4个百分点;资本形成总额对经济增长贡献率是29.8%,拉动GDP增长1.6个百分点;货物和服务净出口对经济增长贡献率是-13.0%,向下拉动GDP0.7个百分点。三季度,由于消费持续回升,出口下行,投资增速回落,经济增长的“三驾马车”影响略有变化,最终消费支出对经济增长贡献率提升,达到94.8%,拉动GDP增长4.6个百分点;资本形成总额对经济增长的贡献率是22.3%,拉动GDP增长1.1个百分点;货物和服务净出口对经济增长的贡献率则是-17.1%,向下拉动GDP0.8个百分点。

从数据看,中国经济发展面临净出口回落、投资疲软、消费缓慢恢复的问题。最终消费支出对经济增长的贡献率无论是前三季度的83.2%还是第三季度的94.8%,都有些过高了。这样的结构,即便在“国内大循环为主”的语境下,也不能说是健康安全的。

这些问题,当然离不开耳熟能详的中美贸易摩擦、中东地缘政治危机、全球供应链重构等原因。但是,我们中国经济要实现高质量发展,还是要更多地分析经济增速放缓等问题的内因,在充分了解自身情况、明确未来目标的基础上,结合外因,考虑外部环境、市场需求和竞争压力,才能找到中国自身经济高质量发展的出路。

内部的挑战和来源有很多。如果我们回归到经济活动即交换即需求与供给的关系,就会发现,分析的着眼点可以放在:需求和供给方面,以及影响需求和供给的国内基本因素——人口。

人口总量和结构变化带来的生产供给和消费需求挑战。人口结构随着经济社会发展出现众多变化。第七次全国人口普查来看,出生率下降、老龄化加快,2022年总人口首次出现负增长。同时,也要看到,人口素质提高,劳动年龄人口近9亿,平均受教育年限达10.93年,接受高等教育的人口2.4亿。

从劳动力供给看,这说明,一方面,劳动密集型产业优势将进一步弱化;同时,知识(产权)和技术密集型产业的优势将逐渐显现。这两个事实可以看出,一是近年来以低端制造业为代表的劳动密集型产业从中国转移到东南亚、印度等地;另一方面,2023年上半年,知识密集型服务出口7923.4亿元,增长16%,占服务进出口总额的比重达43.5%,同比提升1.5%个百分点。两者结合,近年来中国的劳动力结构使得我国的比较优势发生了变化。未来如何促进产业转变和升级来提升我国在全球供应链中的地位和利益将成为重要的挑战和机遇。

从消费需求看,预期人口总量的下降将使需求在整体量的层面上缩小,当然,这是不考虑消费频次和内容变化的情况下。人口素质的提升则将带来消费需求在结构上的变化和品质、品位、理性等方面的提升。受教育程度更高的消费者更容易作出相对理性的决策。同时,他们由于较高的教育程度、更好的成长环境和未来大概率更高的支付水平,通常对产品的品质、营销的方法等具有更高的要求。除此之外,人口结构老龄化将对健康、养老、休闲、医疗等产业的需求增加;年轻人和中年人将逐渐减少进而影响到大多数产品或服务的市场需求和市场规模。

对此,对中国经济的基本影响将是:某一特定品类的产品或服务而言,中国国内总体需求量将下降(假设:人口总量减少、人均消费频次不变);在供需一致且价格水平不变的情况下,经济总量的增长将面临极大压力,特别是在内需拉动GDP增长贡献率极高的情况下。

如果希望总体需求量保持不变甚至增加进而提升未来经济总量增长,将需要:在符合可持续发展导向的前提下提升商品流通频率,即人均消费频次;或者,结合产业结构升级、消费需求升级,促进创新驱动型的产品或服务生产,通过提高价值和价格来提升经济规模;又或者,针对老年人口或其他人群的需要开拓新产业,通过部分增量来拉动整体的增长。

从消费的趋势和需求看,服务型消费将成为新的增长点。随着消费在经济发展占比的增加以及消费结构的变化,今年8月份,国家统计局首次发布了2023年前7个月的服务零售额增速数据。前三季度,商品零售总额同比增长6.8%,服务零售额增长18.9%。从支出看,居民人均服务性消费支出占居民人均消费支出46.1%,较去年同期提高2%。

在线商业已日趋成熟,对经济的拉动难以持续。传统电商平台增长乏力。以2023年双十一为例,星图数据显示,10月31日20:00-11月11日(京东起始时间为10月23日20:00),综合电商、直播电商平台累计销售额为11386亿元,同比增长仅2.08%。购物节的形式以及电商平台整体增长率趋缓。

直播电商尽管增长迅速,但也竞争激烈、逐渐成熟。加之,印尼等国家或地区已经禁止社交媒体通过直播销售产品。直播对线下商业的冲击、其娱乐互动性对普通人的吸引力甚至具有成瘾风险、销售渠道极度扁平带来效益的同时也影响了企业用于持续研发和创新所要求的利润空间以及减少了就业岗位等等。这些问题,也是中国经济高质量发展需要考虑的方面。服务型经济则由于对人在场的必然要求,以及符合中国人民需求提升的趋势,或将成为线下商业繁荣并以此对抗线上问题的出口。

以上的分析都还是在不考虑投资和出口的情况下。在考虑影响中国国内生产总值的主要构成消费的基础上,还要考虑投资和出口。如前所述,2023年前三季度特别是第三季度消费拉动GDP的贡献率极高。如果不加以调整,就像曾经中国经济靠出口拉动、靠投资拉动所带来的可能负面影响一样,中国经济高质量增长将面临对消费的高度依赖以及经济结构不均衡所带来的其他危机。因此,中国经济要实现高质量增长,还要在一定程度上恢复投资主体信心、提升国际贸易特别是净出口额。

从投资看,民营经济贡献了50%以上的税收、60%以上的GDP和80%以上的城镇就业,是国民经济和经济高质量发展的重要基础。从投资看,前三季度民间固定资产投资下降0.6%,除房地产外民间投资增长9.1%。在全部进出口总额同比下降的情况下,民营企业进出口保持增长,占全部进出口总额的53.1%。这说明,民间经济的活力回升,仍是主体。

从国际贸易来看,应着力促进。2023年前三季度,我国进出口总值30.8万亿元人民币,同比微降0.2%。其中,出口17.6万亿元,同比增长0.6%;进口13.2万亿元,同比下降1.2%。出口乏力显现出国际需求疲软并且中国作为出口国家被替代的现状,进口乏力则进一步提示中国内需不足——这也进一步说明,目前消费对经济增长的极高贡献率并非健康地发展而更多是被动显现。

综上,中国经济高质量发展面临诸多挑战,其中很多都是发展的必然规律。总的来看,高质量发展的出路包括但不限于:需求侧引领健康、多样化、在场型消费;供给侧注重知识密集产业发展,号召具有责任的、创新的和勇敢的企业家精神来开拓新的产业和市场,同时提升对国内需求和国际市场的服务能力与比较优势;要理顺线上经济和线下经济发展的关系,引导、规范整体商业系统的健康持续发展。

道阻且长,一路向光;且思且行,行而将至。

本文仅代表作者观点。

(李倩倩为上海大学管理学院副教授)

SGS应邀出席2023 CIPPE第二十三届中国国际石油石化技术装备展览会

第二十三届中国国际石油石化技术装备展览会将于2023年5月31日-6月2日在北京中国国际展览中心(新馆)举行。SGS通标标准技术服务有限公司(以下简称“SGS”)再次应邀出席此次盛会。时间:2023年5月31日-6月2日地点:北京•中国国际展览中心(新馆)SGS展位号:W2105大财经2023-05-28 14:27:370000千亿组件商股价表现黯淡,这家光伏一体化“新兵”为何大幅跑赢

今年至今,光伏组件厂不受资金待见,千亿大厂股价全部下跌,而大硅片企业大幅跑赢产业指数。其中已经成长为行业“老兵”的双良节能(600481.SH),今年股价表现让所有千亿大厂望尘莫及。大财经2023-04-27 21:49:380000今年力争新增供应6万套(间)保障性租赁住房,“两旧一村”改造工作全面提速!

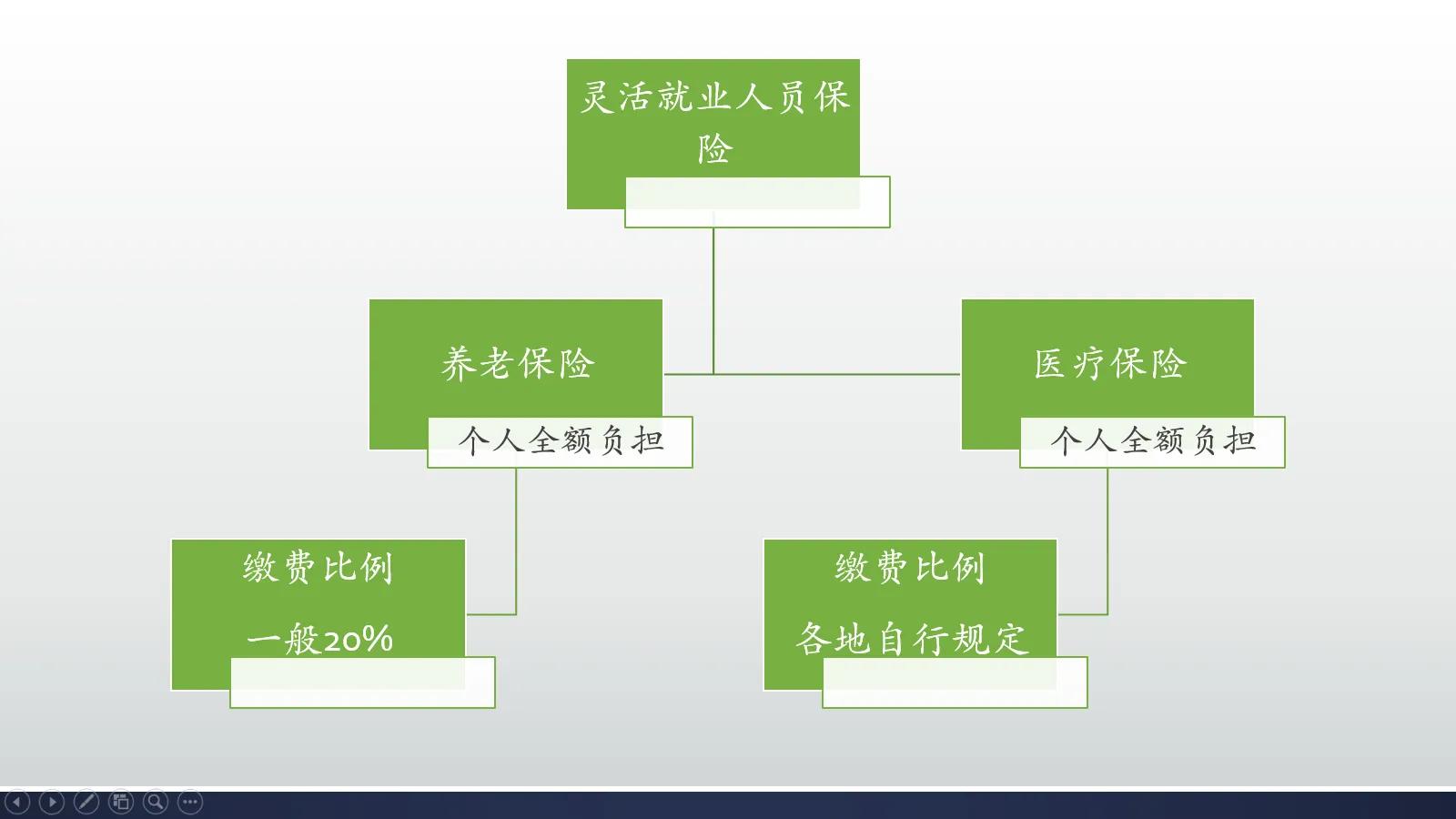

2023上海民生访谈小布与上海人民广播电台、新华社上海分社等联合主办的2023上海民生访谈今天迎来第十期,嘉宾是上海市房屋管理局局长王桢,他介绍了推动保障性租赁住房高质量发展、“两旧一村”改造工作全面提速、扎实推进“加梯”工程等……这些内容与市民生活密切相关↓今年全市仍计划安排新增建设筹措保障性租赁住房7.5万套(间),并根据项目建设推进情况,力争新增供应6万套(间)大财经2023-04-27 17:47:260000养老保险交15年后每月拿多少钱 社保交满15年

近年来,我们的养老保险缴费钱数也是确实在不断提高。面对参加养老保险的支出,很多人也在心里打鼓。缴纳这么贵的养老保险,15年后能有多少养老金可领呢?大财经2023-03-21 02:04:110000利扬芯片(688135.SH)股东张利平累计减持9.94万股 减持时间过半

智通财经APP讯,利扬芯片(688135.SH)发布公告,近日,公司收到了股东张利平关于减持股份时间过半的告知函,截至5月3日,张利平减持公司股份9.94万股。本次减持时间已过半,本次减持计划尚未实施完毕。本文源自智通财经网0000